4月21日,东华大学语文写作系列课程改革方案论证会成功召开。会议聚焦于新时代背景下如何提升语文写作课程的教学质量,培养具有深厚人文素养和卓越写作能力的高素质人才。会议由教务处副处长李响主持,上海外国语大学教授、教务处处长金慧,复旦大学教授、中文系副系主任段怀清,华东师范大学中文系教授、《中文自修》主编汤拥华,上海外国语大学教授、《中国比较文学》主编宋炳辉,东华大学教授、服装与艺术设计学院副院长王朝晖等多位语文及相关领域专家出席会议。校内人文学院党委书记韩哲宇、院长张科静、副院长叶长海、教务处教务科科长姚远、人文学院教授杨彬及中文教研室全体老师参加了会议,并对改革方案进行了深入论证。

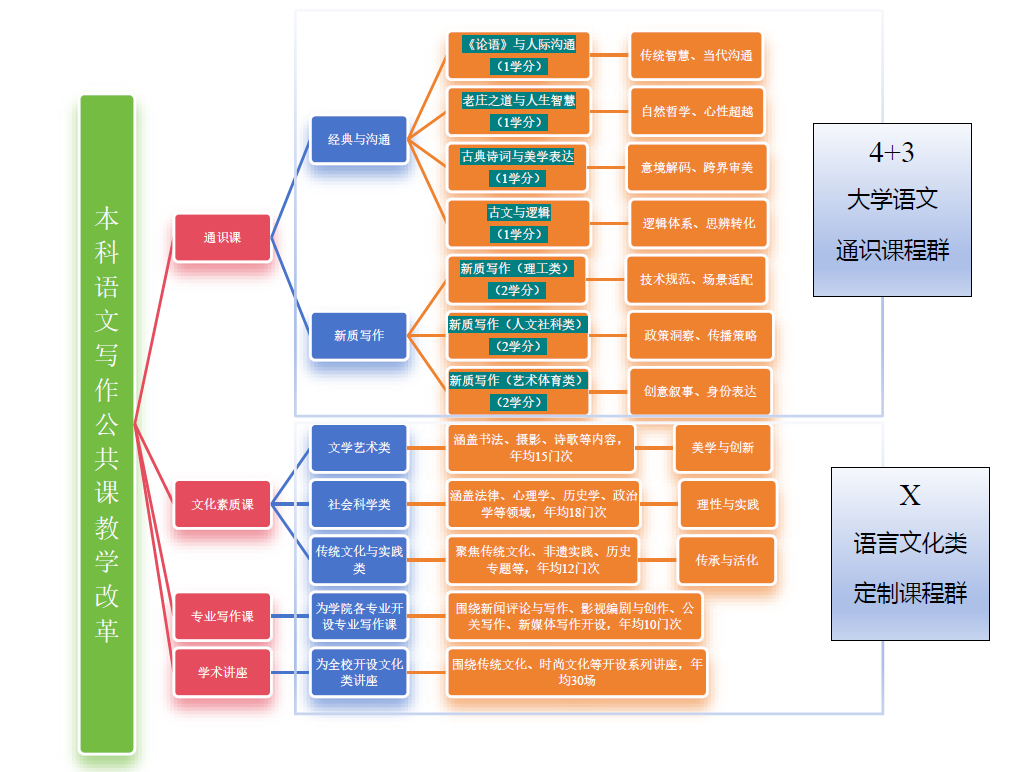

会上,人文学院副院长叶长海介绍了语文写作系列课程改革的理念,强调了语文写作课程在通识教育中的重要性。此次对原有大学语文和应用写作课程的创新升级,丰富和完善了学院“4+3+X”的语言文化系列课程矩阵。其中,“经典与沟通”课程涵盖四模块,“新质写作”按专业大类分作三层次,同时配套开设文化素质课、专业写作课、学术讲座等语言文化类定制课程。这些课程将更好服务于对学生批判性思维、表达能力和文化素养的培养,以适应社会对复合型人才的需求。

随后,人文学院副教授虞思徵详细阐述了语文写作系列课程改革的实施细则,包括课程目标、教学内容、教学方法、考核方式以及实施步骤等方面。他指出,改革一方面注重课程体系的优化,另一方面也将积极探索AI技术对语言写作的赋能。课程把培养学生对传统文化的认同与提升独立思辨能力作为重要目标。

在专家论证环节,复旦大学段怀清教授结合复旦大学的经验,提出了线上课程与线下课堂相结合的建议,强调利用线上资源拓展学生的知识面,同时通过线下课堂加强师生互动和写作指导。华东师范大学汤拥华教授则指出写作课程小班化教学的重要性,认为应以学生需求为导向,设计个性化的课程内容,注重培养学生的写作兴趣和创造力。上海外国语大学宋炳辉教授提出,理工科院校的语文写作课程可以向科技类院校取经,从底层设计制度保障,多层面落实课程质量。东华大学王朝晖教授建议增加学院间的联动,丰富可选课程菜单,为学生提供多样化的学习选择。

专家组组长、上海外国语大学金慧教授在总结发言中指出,改革应当实事求是,整合已有师资力量,从教师的擅长点出发,在实施过程中不断优化课程内容。她强调,要注重课程的系统性和连贯性,同时结合学校的学科特色和人才培养目标,推动语文写作课程改革的顺利进行。

人文学院韩哲宇书记做会议总结,感谢与会专家提出的宝贵意见。韩书记表示人文学院将全力支持并配合语文写作系列课程改革,努力建设好与新时代发展趋势相接轨、与学校特色学科相结合的通识课程,培养出更多具有人文底蕴和文化自信的优秀学生。

据了解,本次语文写作系列课程的改革,将从原有的大学语文、应用写作两门通识课升级为经典与沟通、新质写作两大类共七门课程,供全校各学院、各专业进行选择。自此,人文学院以中文教研室为核心,整合学院文学、史学背景的专业师资,形成了“4+3+X”的语言文化类课程矩阵,涵盖了面向全校的通识课程、文化素质课程、人文社科专业的写作类课程与各类文化类讲座。此次论证会为东华大学语文写作系列课程改革指明了方向,也为培养更多高素质的语文人才奠定了坚实的基础。